Biennale de Venise 2014 – Source : Nico Saieh, architectural photography, https://www.dar-architettura.com/en/works/entrance-14th-venice-biennale/

Publié le 29 Septembre 2025

Par Jean-Paul Boudreau, architecte, praticien et professeur | chercheur invité à l’Université de Montréal.

Avant les réfrigérants, les connaissances vernaculaires régissaient la manière dont les bâtiments s’adaptaient à leurs milieux, stratégies subtiles et sophistiquées développées par de nombreuses civilisations. Produire aujourd’hui des conditions de vie confortables sans l’aide d’équipements mécaniques et sans émission de GES est devenu un art conceptuel et technique subtil. Il faut le remettre de l’avant, car il s’appuie sur un champ de recherche en pleine effervescence.

Une chronique du

La modernité a isolé bien plus que les murs !

L’isolation est devenue un élément physique fondamental dans les habitudes conceptuelles de l’architecture du XXe siècle et des pratiques de construction qui y sont associées. Nos espaces de vie sont devenus un monde sous bulle capitalisée, un gigantesque système dans lequel nous sommes maintenant encapsulés et maintenus dans des états de confort sans précédent. Le confort étant certainement la force la plus puissante qui façonne nos économies et la plus sous-estimée pour comprendre l’évolution récente des bouleversements climatiques et de nos émissions de GES1.

Les prémices de ce repli commencent à se faire sentir à partir de la seconde moitié du XXe siècle avec la normalisation de la climatisation et de la mécanisation des bâtiments. Suivent les années 1973 et 1979 marquées par deux chocs pétroliers provoquant la hausse du prix du pétrole et d’importantes crises économiques. L’ampleur de la hausse des coûts de l’énergie contribue à l’impérative nécessité de « super isolé » nos bâtiments pour davantage se confiner dans de rutilants objets solitaires. Après 50 ans à se familiariser avec l’isolation et l’efficacité énergétique, de nouvelles questions se posent sur la façon dont nous pensons la forme et l’habitabilité de la planète face aux changements climatiques. Comment assurer durablement des seuils thermiques convenables pour tous, à l’ère du « Comfortocène » ? Une époque où le confort est revendiqué comme un droit, par les plus privilégiés, quel que soit son coût planétaire !2

Considérer que les bâtiments modernes doivent être fortement isolés, comme des réfrigérateurs, est une mauvaise analogie selon l’architecte Kiel Moe, qui occupe la chaire d’architecture Gerald Sheff à l’École d’architecture Peter-Guo-hua-Fu de l’Université McGill. Il a publié en 2014, un livre critiquant l’isolation dans les bâtiments modernes, Insulated Modernism: Insulated and Non-Isolated Thermodynamics in Architecture3. Les architectes et les ingénieurs traitent, dans de trop nombreux cas, les bâtiments comme des systèmes isolés de plus en plus efficaces, sans se soucier des flux énergétiques de façon plus larges. Un bâtiment, à travers ses surfaces, échange continuellement des flux d’énergie thermique provenant de l’environnement immédiat et de le considérer comme un objet isolé et autonome est une énorme simplification.

La 19e édition de la Biennale intitulée Intelligens. Natural. Artificial. Collective., présentait cette intrigante installation. – Photo : Marco Zorzanello, courtoisie de la Biennale di Venezia

Les principes de la thermodynamique découverts par Joseph Fourier en 1821 mettent en évidence l’universalité des phénomènes de flux thermiques. Sa théorie analytique de la chaleur introduit une découverte aussi universelle que le système newtonien. Les flux de chaleur régissent toutes les formes de vie et interagissent avec toutes les matières. Toutes les écologies sur notre planète, y compris nos bâtiments, sont gouvernées par les lois de la thermodynamique, mais elles ont été systématiquement occultées par l’architecture moderne. Capturer, intercepter, canaliser, stocker, réguler les gains et pertes de chaleur serait possible pour chaque construction grâce à des approches alternatives émergentes, culturellement pertinentes et écologiquement performantes. Il serait temps de les considérer ! En d’autres termes, les bâtiments ne sont pas des bouteilles thermos ou de rutilants objets solitaires, alors comment exploiter le potentiel de la thermodynamique en architecture ?

Deux publications consacrées à la chaleur. L’une de l’architecte Kiel Moe sur l’isolation dans les bâtiments modernes, publié le 21 août 2014 aux éditions Birkhäuser. L’autre du mathématicien et physicien français Jean-Baptiste Joseph Fourier publiée en 1822.

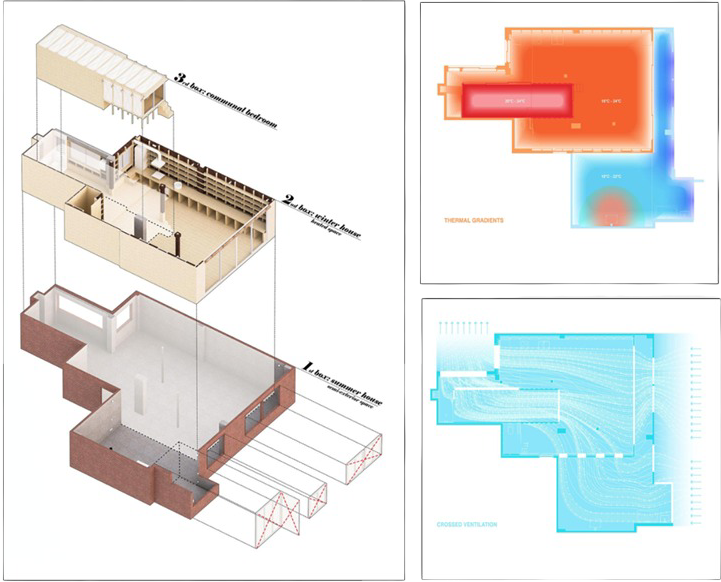

Le comportement thermique d’un bâtiment (sa thermodynamique) exprime la manière dont il perd et gagne de la chaleur. Ce sont surtout des échanges d’énergie thermique entre l’intérieur et l’extérieur, car un bâtiment est continuellement exposé à des éléments climatiques variables, le principal étant l’intensité du soleil. Il existe deux grandes démarches conceptuelles pour contrôler les flux d’énergie thermique dans le but de minimiser la demande d’énergie transformée pour le chauffage et la climatisation des bâtiments. La première se situe au niveau de l’enveloppe, par sa conception et sa formalisation, afin de contrôler les pertes d’énergie thermique et de mettre à profit les gains d’énergie. La deuxième consiste à réduire la demande de température, ce qui implique de considérer et d’intégrer des mesures adaptatives à travers des espaces intermédiaires. L’idée est d’inciter les occupants à tolérer ou à souhaiter un certain degré de variation thermique naturelle d’une saison à l’autre ou d’une pièce à l’autre. C’est ce qu’on appelle l’imbrication thermique.

L’enveloppe et l’isolation dynamique

Dans les pratiques contemporaines de conception énergétique, une meilleure isolation et une plus grande étanchéité à l’air sont une pratique largement incontestée. Il existe cependant une approche alternative qui mérite d’être développée. Elle consiste à reconfigurer la façon dont la chaleur circule à travers l’enveloppe du bâtiment. L’aspect innovant de cette approche consiste à la faire fonctionner comme un échangeur de chaleur perméable à l’air. En ingénierie des transferts thermiques, ce phénomène est appelé échange thermique à « contre-flux » ou isolation dynamique.

Ce phénomène a été observé pour la première fois dans les années 1960 dans une ferme norvégienne, lorsque des ingénieurs ont remarqué un phénomène intéressant concernant la circulation de l’air dans les granges agricoles traditionnelles. En sortant, poussé par un bétail chaud et serré, l’air transférait une partie de sa chaleur et de son humidité aux meules de foin stockées dans le grenier. Dans les années 1980 et 1990, une meilleure compréhension du comportement a conduit à des installations dans des logements en Autriche, en Norvège et au Japon. Cette technique a démontré une réduction jusqu’à 50 % des pertes thermiques de l’enveloppe en rendant superflus les matériaux d’isolation, tout en simplifiant les systèmes CVC.

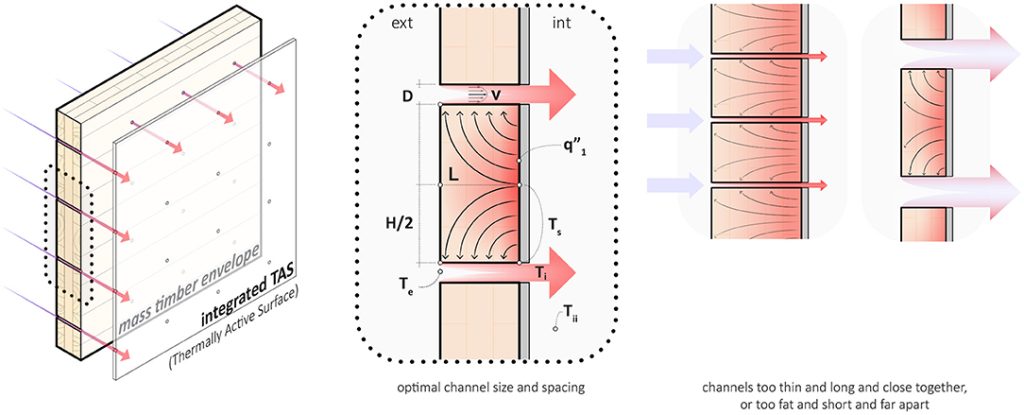

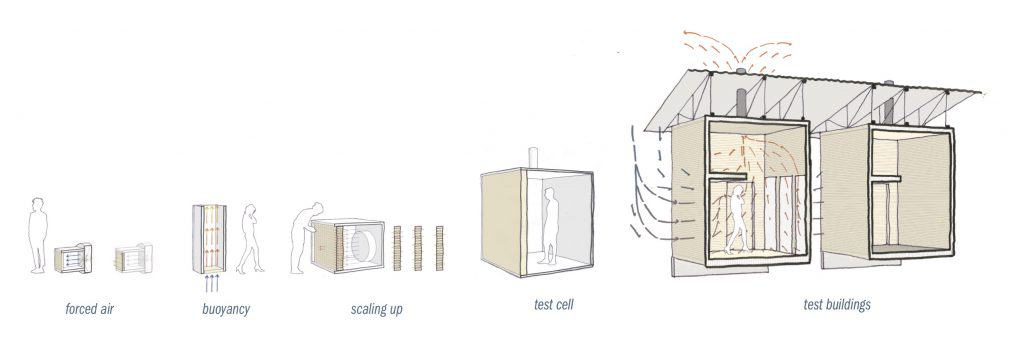

Panneau de bois comme échangeur de chaleur. Les corrélations de conception ont été initialement développées pour des applications aérospatiales. Travaux de recherche de Salman Craig, Kiel Moe et Rural Studio, The design of mass timber panels as heat-exchangers (Dynamic Insulation). – Sources : illustration du haut https://www.frontiersin.org/journals/built-environment/articles/10.3389/fbuil.2020.606258/full et illustration du bas https://ruralstudio.org/category/recently-completed/breathing-wall-mass-timber-research/

Ces dernières années, les expérimentations menées par Salmaan Craig4 et Rural Studio5 sur les systèmes dynamiques ont connu un regain d’intérêt. Un exemple est la conception de panneaux de bois massif comme échangeurs de chaleur. Le principe consiste à introduire des canaux d’air dans le solide du bois et à optimiser leur taille et leur espacement, de sorte que la conduction sortante chauffe l’air entrant. Leurs ambitions sont la simplification radicale de la conception des bâtiments en bois afin de réduire les émissions de carbone intrinsèques et opérationnelles, et de démontrer qu’il est possible d’obtenir de faibles pertes thermiques sans isolation extérieure.

Les espaces intermédiaires et l’imbrication thermique

Les architectes français Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, récipiendaires du Pritzker Architecture Prize 2021, ont développé des stratégies de conception très habile, axée sur la réduction de la demande de température. Ils conçoivent leurs espaces intérieurs dans une série de microclimats progressivement plus chauds ou plus froids que l’extérieur6. Si cela marque le début d’une nouvelle tendance dans l’architecture dite durable, il existe une riche histoire culturelle d’espaces intermédiaires sur laquelle s’appuyer : loggia, arcade, atrium, antichambre, cour, cloître, engawa et doma japonais, vestibules islandais et la traditionnelle véranda qui a joué un rôle important dans nos hivers québécois.

Il faut également noter que les intérieurs étaient autrefois conçus comme une matrice de pièces interconnectées, des espaces en enfilade sans couloir intermédiaire, produisant des cascades de température.

Transformation de 553 logements, Bordeaux, France. – Source : Lacatan & Vassal architectes. Patio de las Columnas, Palais de Viana, Cordoue, Espagne. – Source : Benjamin Smith / Wikipedia

Ces espaces de transition constituent un domaine de recherche de pointe sur le confort. Les résultats de récentes recherches suggèrent qu’un niveau élevé d’imbrication thermique peut réduire la demande énergétique de plus de 50 % par temps extérieur modérément chaud ou froid7.

Un champ de recherche et d’action en pleine effervescence

L’isolation dynamique et l’imbrication thermique sont deux champs de recherche et d’action en pleine effervescence. Ces recherches de pointe nous font prendre conscience de l’importance de bien comprendre les phénomènes climatiques susceptibles d’améliorer nos conditions de confort, sans mécanique,ce que les « anciens » connaissaient intuitivement bien avant nos calculs savants d’analyse thermique.

Habiter avec la chaleur, The Day After House, Madrid (2021). – Source : Agence TANK Architecture

Sources